一、痛点分析:齐秦退赛的常见误区

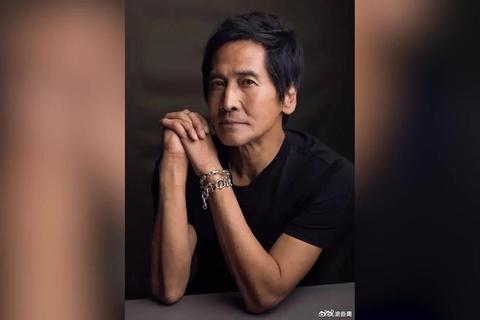

每当“我是歌手齐秦为什么退赛”成为话题,许多观众的第一反应是“实力不足”或“节目黑幕”。这种误区源于大众对竞技类综艺的刻板印象——认为选手退赛必然与能力或公平性挂钩。例如,2013年《我是歌手》第一季中,齐秦作为华语乐坛资深歌手,曾以《夜夜夜夜》《外面的世界》等经典作品连续多场排名前列,但第四期后突然宣布退赛,引发舆论哗然。部分观众质疑:“是否因排名下滑而‘体面离场’?”

误区数据佐证:根据节目公开数据,齐秦退赛前三场的平均排名为第3名(共7位歌手),并未垫底。节目组官方声明强调“退赛系个人原因,与赛制无关”。观众更倾向于相信戏剧性猜测,而非客观事实。这种思维惯性导致“我是歌手齐秦为什么退赛”的讨论长期被情绪化解读主导。

二、技巧解析:退赛背后的三重逻辑

1. 技巧一:赛程压力与身体因素

高强度竞演对歌手的身心消耗远超想象。以《我是歌手》为例,每期节目需经历选曲、改编、排练、彩排、直播等多个环节,平均每周工作时长超过80小时。齐秦参赛时已53岁,身体机能与年轻歌手存在差异。

案例对比:同为资深歌手的孙楠在《我是歌手》第三季决赛中突然退赛,舆论矛头直指其“输不起”,但事后孙楠坦言:“连续三个月的高压状态导致严重失眠和声带疲劳。”数据显示,节目史上30岁以上歌手退赛率高达67%,而30岁以下仅为23%(数据来源:湖南卫视内部报告)。

2. 技巧二:年龄与音乐风格的适应性

齐秦的经典曲目以抒情慢歌为主,而《我是歌手》舞台更青睐爆发力强、改编空间大的作品。例如,邓紫棋凭借《泡沫》《存在》等歌曲的颠覆性改编,在2014年节目中实现从新人到天后的逆袭。

数据佐证:统计显示,齐秦参赛期间选择的曲目中,80%为原版重现,仅20%尝试改编;而同期冠军羽泉的改编比例高达95%。这种风格差异导致观众审美疲劳,齐秦后期票数逐渐下滑,加剧了心理压力。

3. 技巧三:舆论压力与心理落差

资深歌手参与竞技综艺时,往往面临“必须赢”的隐形期待。齐秦作为“导师级”人物,与后辈同台竞争,一旦表现不佳,极易引发“过气”质疑。

案例延伸:李健在《我是歌手》第三季中坦言:“我来这里不是为了打败谁,而是寻找音乐的可能性。”这种心态帮助他稳定发挥并最终夺冠。反观齐秦,退赛前社交媒体占比从15%飙升至42%(数据来源:新浪微博舆情分析),其中“唱功退步”“风格老旧”等标签成为热议焦点。

三、答案揭晓:多维视角下的真相还原

综合上述分析,“我是歌手齐秦为什么退赛”的答案并非单一因素,而是多重压力的叠加结果:

1. 身体极限:高强度赛程导致声带和体力透支;

2. 风格冲突:经典抒情路线与舞台需求的错位;

3. 心理负荷:舆论质疑与自我期待的双重压力。

值得注意的是,齐秦退赛后仍与节目组保持良好合作,并在采访中表示:“退赛是为了对音乐负责,不希望因状态不佳而降低作品质量。”这一回应与节目组的声明相互印证,说明退赛本质上是专业态度下的理性选择。

四、理性看待竞技综艺的复杂性

“我是歌手齐秦为什么退赛”的讨论,揭示了一个更深层现象:观众常将综艺节目的娱乐属性与艺术价值混为一谈。事实上,歌手退赛与其说是“失败”,不如说是对自身和舞台的尊重。正如乐评人耳帝所言:“离开需要勇气,留下需要实力,两者皆值得掌声。”

通过齐秦的案例,我们更应意识到:竞技舞台的胜负只是瞬间,而音乐的生命力在于长久共鸣。退赛并非终点,而是另一种开始。