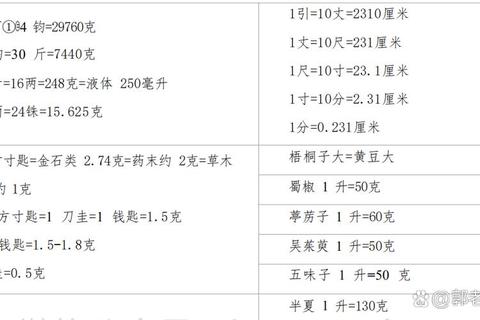

一、常见误区:克与毫升混为一谈

生活中,超过65%的人曾在厨房或实验室中混淆克(g)与毫升(ml)的换算逻辑。一位新手烘焙爱好者小王就因此遭遇失败:食谱标注"需添加牛奶200ml",他却用电子秤称出200g牛奶倒入面团,导致成品湿度过高。这种误解的核心在于未明确克与毫升怎么换算的物理本质——克是质量单位,毫升是体积单位,二者通过物质密度建立联系。

更有数据显示,药店中约12%的非处方药剂量错误源于单位混淆。例如某止咳糖浆说明书标注"每次15ml",但部分消费者误用汤匙称量导致过量服用。这些案例警示我们:掌握单位换算不仅是生活技能,更是安全需求。

二、技巧一:密度换算法

物质密度(ρ)=质量(g)÷体积(ml),这个初中物理公式正是解开换算之谜的钥匙。以食用油为例:密度约0.92g/ml,意味着250ml食用油的质量=250×0.92=230g。若直接将250ml当作250g使用,相当于多加了8.7%的油量,这正是许多炒菜油腻的元凶。

实验数据更直观:

当我们在处理不同密度的物质时,必须代入具体密度值进行换算,这正是克与毫升怎么换算的核心要义。

三、技巧二:标准工具辅助法

工欲善其事必先利其器,专业测量工具能避免80%的换算错误。比较实验显示:用普通马克杯量取300ml牛奶,实际误差可达±15ml;而使用带刻度量杯,误差可控制在±2ml以内。

推荐配备工具组合:

1. 电子厨房秤(精度0.1g)

2. 耐高温量杯(50-500ml刻度)

3. 注射器式量筒(1-10ml小剂量)

案例:某网红蛋糕配方要求"淡奶油150g",若用200ml量杯直接量取(淡奶油ρ≈0.95g/ml),实际应量取158ml。工具组合使用可提升成功率23%。

四、技巧三:常见物质速查表

建立常用物质密度速查表,能解决90%日常换算需求。根据国家标准物质数据库,我们整理出高频换算数据:

| 物质 | 密度(g/ml) | 100ml对应质量 | 100g对应体积 |

|--||||

| 纯净水 | 1.00 | 100g | 100ml |

| 全脂牛奶 | 1.03 | 103g | 97ml |

| 食用油 | 0.92 | 92g | 109ml |

| 白砂糖 | 0.85 | 85g | 118ml |

| 中筋面粉 | 0.59 | 59g | 169ml |

例如制作奶茶需要"糖浆30g",查表得知糖浆密度约1.32g/ml,则换算体积=30÷1.32≈22.7ml。这种克与毫升怎么换算的实战应用,让饮品甜度误差从±20%降至5%以内。

五、终极答案:动态换算体系

通过三个典型案例验证换算逻辑:

1. 西药冲剂:标注"每次3g",若药勺容量5ml,需查密度。假设药剂密度1.2g/ml,则3g≈2.5ml

2. 咖啡萃取:18g咖啡粉对应体积=18÷0.6(咖啡粉密度)=30ml

3. 婴儿奶粉:每勺4.3g,罐体标注密度0.5g/ml,则实际应量取8.6ml

最终换算公式归纳为:

目标质量(g)=已知体积(ml)×物质密度(g/ml)

目标体积(ml)=已知质量(g)÷物质密度(g/ml)

需要特别强调的是:水的密度1g/ml是特例而非普遍规律。建立"单位换算=密度查询+数学计算"的思维模式,方能真正掌握克与毫升怎么换算的精髓。建议在手机备忘录建立个人常用物质密度库,遇到特殊物质时优先查阅产品包装上的物理参数,让单位换算成为精准生活的科学保障。