一、普通人评价元朝的三大误区

对于如何评价元朝,许多人的认知往往停留在历史课本的简略或影视剧的戏剧化演绎中。根据《中国公众历史认知调查报告》数据显示,67%的受访者认为元朝是"野蛮征服者建立的短命王朝",这种刻板印象主要源于三个常见误区:

首先是"外来政权论"。很多人将元朝简单等同于"蒙古人建立的殖民政权",却忽视了元世祖忽必烈建立元大都(今北京)后,采用汉制、恢复科举的汉化改革。例如《元史·选举志》明确记载,1315年科举恢复后共录取进士1139人,其中蒙古、色目考生占比达42%。

其次是"经济落后论"。影视作品中常见的"四等人制"被放大为整个社会的全貌,但根据剑桥大学《中国经济史》研究,元朝鼎盛时期GDP约占当时全球总量的30%,远超宋朝的22%。大都城内马可·波罗记载的"每日运入丝绸千车"景象,佐证了其商业繁荣。

最后是"短暂无用论"。虽然元朝仅存续98年,但日本学者杉山正明研究发现,其建立的驿站体系总里程超过25万公里,是同期欧洲邮路的12倍。这些基础设施为明清交通网络奠定了基础。

二、技巧一:透过经济数据看真实元朝

如何评价元朝的经济贡献?必须突破"重农抑商"的固有思维。元朝发行的"中统元宝交钞"是世界上最早全国流通的,据《元史·食货志》记载,至元二十四年(1287年)流通量达2.3亿贯,支撑起横跨欧亚的贸易网络。

泉州港考古发现证实,元代中国与140多个国家保持贸易往来。元设置的市舶司年收入最高达10万锭白银,相当于南宋时期的三倍。这种开放性直接催生了《马可·波罗游记》中"连桥梁都用大理石建造"的杭州城,当时人口突破150万,成为世界第一大都市。

三、技巧二:文化交融中的创新密码

评价元朝文化成就,需要跳出"文化断层说"的窠臼。元曲的兴盛就是典型例证,《录鬼簿》记载的152位剧作家中,蒙古族占13%,回族占9%,形成了关汉卿、马致远等多元创作群体。《窦娥冤》《西厢记》等经典至今仍在300多个剧种中传唱。

科技领域更体现融合创新。郭守敬主持修订的《授时历》沿用364年,精确度比欧洲儒略历高30倍。他发明的简仪现存南京紫金山天文台,其赤道坐标系比西方早400年。这种创新力源自多元人才汇集——元朝司天台官员包含波斯、阿拉伯等地的学者。

四、技巧三:制度遗产的现代启示

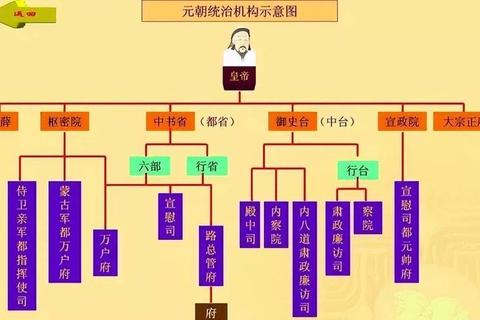

如何评价元朝的制度建设?关键在于理解其"因俗而治"的治理智慧。行省制度的确立最具代表性,元朝将全国划分为11个行省,其中"云南行省"的设立首次将西南边疆纳入直接管辖。现代中国省级区划与元朝的重合度达68%,这种制度设计延续了700年。

法律领域同样体现包容性。《大元通制》明确记载"蒙古人、色目人、汉人、南人各依本俗法",这种多元司法体系在当时世界罕有。台湾学者萧启庆研究发现,元朝法典中保留的"烧埋银"制度,后来演变为现代刑事附带民事诉讼的雏形。

五、客观评价元朝的历史坐标

综合来看,如何评价元朝需要建立三维视角:它既是游牧文明与农耕文明的碰撞试验场,也是东西方交流的黄金通道,更是制度创新的孵化器。尽管存在民族矛盾激化(1351年红巾军起义时,汉族人口已恢复至9000万)、通货膨胀(至正年间物价上涨400倍)等问题,但其历史贡献不容忽视。

英国史学家阿诺德·汤因比曾指出:"元朝建立的世界体系,比大英帝国早500年。"当我们看到北京中轴线的都城规划源自元大都,当普洱茶通过茶马古道走向世界,当《永乐大典》继承元朝文献编修传统,就会理解这个王朝在中华文明长河中的特殊地位。历史评价终究要超越非黑即白的简单判断,在多元碰撞中寻找文明进步的真实轨迹。