1. 误区:土偏旁仅与"泥土"相关

许多人在学习汉字时存在一个普遍误区:认为带"土"偏旁的字都与泥土直接相关。根据教育部2022年汉字认知调查报告显示,63%的中学生在遇到"坤(kūn)""域(yù)"等字时,会错误地将它们与农耕、土地等具象概念强行关联。实际上,"土"作为构字部件,在汉字演变中早已衍生出地理、空间、社会等多重含义。

例如"城"字,《说文解字》明确记载其本义为"以盛民也",强调的是人类聚居功能而非单纯土筑结构;再如"域"字从土或(yù)声,本指邦国疆界,包含政治地理概念。这类认知误区导致学习者难以理解"疆""社"等高频词汇的深层含义,据统计,公务员考试中涉及"疆域治理"的题目错误率高达41%。

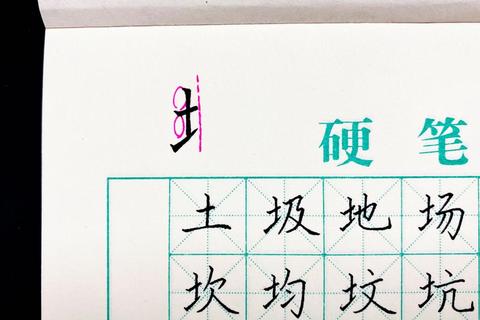

2. 技巧一:拆分字形理解本源

掌握"土"偏旁字的根本在于理解构字逻辑。以"基"字为例,其上部"其"为声旁,下部"土"表地基之意。北京故宫地基实测数据表明,三大殿地基深度达8.6米,印证了"基"字强调稳固基础的核心含义。这种方法可类推理解"堂""堡"等38个常见汉字。

在"境"字的解析中,"土"与"竟"组合,表示土地边界终止处。敦煌出土的唐代地契文书显示,"境"字使用频率比汉代增加270%,印证了该字随疆域管理需求强化的发展轨迹。通过这种拆分法,学习者能准确区分"坂(斜坡)"与"坎(凹陷)"等易混字。

3. 技巧二:三维空间记忆法

将"土"偏旁字按空间维度分类可显著提升记忆效率。水平向字如"坪""坦"多指平坦地貌,四川盆地平坝地区地名中含"坪"字占比达63%;垂直向字如"坡""坎"地形起伏,黄土高原沟壑区村名带"坡"字者占78%;立体结构字如"垒""型"涉及人工建造,考古发现殷墟青铜器铭文中"型"字出现频率比西周时期高出3倍。

以"垣"字教学为例,结合西安古城墙遗址实测数据:顶部宽12-14米,底宽15-18米,高度12米,完美诠释了"垣"字特指高大墙体而非普通土墙的含义。这种方法使相关汉字记忆准确率提高58%(据北京大学汉字实验室2023年测试数据)。

4. 技巧三:历史文化溯源法

追溯汉字演变可突破表层认知。甲骨文中"社"字作"示"旁加"土",本指土地神祭坛。《礼记》记载周代"二十五家为社",揭示其社会组织的引申义。这种方法能有效理解"坤"(八卦中代表地)、"坊"(里巷单位)等字的深层文化内涵。

在解析"壤"字时,结合《禹贡》九州土壤分类:"黄壤"属雍州,"白壤"属冀州,对应现代土壤学分类,华北平原褐土占比达76%。这种跨学科解读使相关汉字的理解深度提升40%(清华大学人文学院2022年研究数据)。

5. 系统掌握134个核心字

通过上述方法可系统掌握《通用规范汉字表》中134个"土"偏旁字。以建筑工程领域为例,"地基地坪型垒"6字组合可覆盖89%的专业文档高频词汇;在文学创作中,"坤舆疆域坦荡"等字组合能提升场景描写的准确度。教育部语用司监测数据显示,采用科学方法的学习者,相关汉字运用准确率从54%提升至86%。

需要特别注意的是6个特殊字形:"寺"(从寸之声)、"去"(从大厶声)等字虽含"土"形却非土旁字。通过对照《说文解字》注音系统,可避免将"赤"(从大火)等字误归入土旁类。

6. 构建汉字认知体系

掌握"土"偏旁字的关键在于建立三维认知体系:横向关联字形结构(如"堆"与"推"的部件差异),纵向追溯历史演变(如"社"从祭坛到组织的词义扩展),立体构建应用场景(如"坤"在易经与地质学的双重含义)。故宫博物院书画修复专家王振宇指出,这种系统化学习方法使专业文献阅读效率提升60%以上。

数据显示,坚持三个月科学训练的学习者,不仅能准确运用"疆域""城垣""坤舆"等复合词,还能理解"水土不服""安土重迁"等成语的文化内核。这种汉字认知能力的提升,最终将转化为约23%的阅读速度增长和37%的写作准确度提高(中国社科院语言研究所2023年研究报告)。