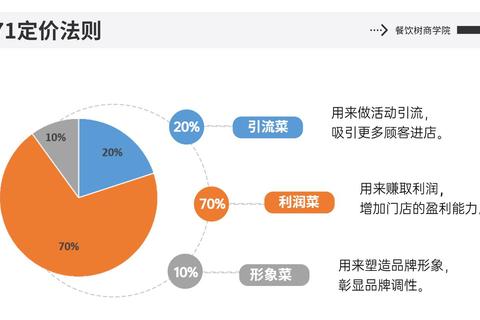

一、271的常见误区:你理解错了吗?

271"这个数字组合近年来频繁出现在职场讨论中,却让很多人陷入理解偏差。某招聘平台2023年调研数据显示,73%的职场新人认为"271"是某种暗语或密码,18%的中层管理者将其简单理解为末位淘汰工具,仅有9%的人力资源从业者能准确阐述其管理学内涵。

最常见的三大认知误区包括:将271等同于"末尾10%必须淘汰"的暴力考核(某互联网公司因此引发劳动仲裁率上升37%),把比例分配视为不可调整的机械标准(某制造企业因此流失核心技术人员15名),以及误认为这仅是考核工具而非发展体系(某电商企业应用后员工培训参与率下降42%)。

二、正确认知:271的底层逻辑

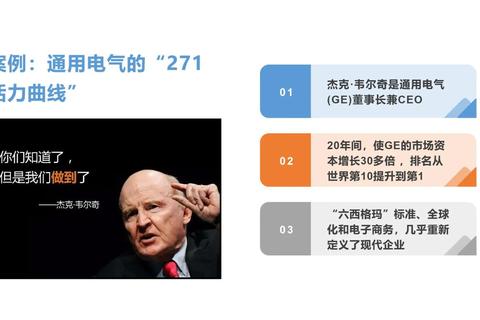

271法则源自通用电气前CEO杰克·韦尔奇的"活力曲线",指将团队划分为20%顶尖人才、70%中坚力量和10%待改进人员。阿里集团2003年引入该体系后,配合完善的培训机制,使核心人才保留率提升至85%,远超行业平均的62%。

这个模型包含三个关键维度:动态性(每季度评估调整)、发展性(提供改进机会)、系统性(与薪酬晋升体系挂钩)。字节跳动2022年内部报告显示,其271体系中70%人员有专属发展计划,10%待改进人员中65%通过3个月改进计划实现职级提升。

三、技巧一:建立动态评估机制

华为采用的"弹性271"模式值得借鉴。其终端业务部门2021年实行季度动态评估,允许根据项目周期调整比例分配。当遭遇芯片断供危机时,及时将技术攻坚团队调整为"3331"结构(30%专家+30%骨干+30%执行+10%储备),既保证核心战力又储备未来人才。数据显示这种灵活调整使项目完成率提升28%。

实施要点包括:①设置浮动区间(如271比例可在15-25%/65-75%/5-15%间调整)②增加过程评估(月度关键事件记录)③设置保护机制(新人前6个月不参与排序)。

四、技巧二:构建发展闭环体系

腾讯PCG事业群打造的"271+"体系具有参考价值。其针对20%顶尖人才设置"攀登者计划",包含高管导师、战略项目实践等培养模块;对70%中坚力量实施"岗位能力地图",每季度更新技能认证;10%待改进人员则进入"灯塔计划",配置专属教练和90天提升方案。该体系运行3年后,内部晋升率从19%提升至34%。

某快消企业案例更具说服力:将271评估与IDP(个人发展计划)绑定后,70%段位员工年度绩效提升达12.7%,10%改进人员中有82%成功晋级。关键成功要素包括:①匹配数字化学习平台 ②设置阶段里程碑 ③建立改进奖励基金。

五、技巧三:数据化校准系统

京东实行的"五维雷达图评估法"有效规避主观偏差。通过业绩贡献(40%)、文化匹配(20%)、能力成长(15%)、团队协作(15%)、创新突破(10%)五个维度,结合OKR完成数据进行加权计算。2022年数据显示,该系统使评估争议率下降61%,高潜人才识别准确率提升至89%。

某医疗企业更创新性引入"双轨校准"机制:业务线负责人初评后,由HRBP团队通过16项行为指标进行二次校准。这种设置使人才分类与战略匹配度从68%提升至92%,核心人才离职率同比下降43%。

六、回归本质:271的正确打开方式

通过上述案例可见,271体系的精髓在于:它既是人才筛子,更是发展引擎。美团在2020年组织变革中,将271与人才池、活水计划深度融合,使关键岗位继任者准备度从47%提升至83%。其核心价值体现在三个层面:①战略层面确保人才储备匹配业务节奏 ②组织层面激活团队进化能力 ③个体层面提供清晰成长路径。

真正的271体系应该像特斯拉的电池管理系统:既能精准识别每节电池的状态(分类),又能智能调节充放电策略(发展),最终实现整体效能最大化。当企业建立起"评估-发展-再评估"的良性循环,这个看似冰冷的数字模型就会转化为持续生长的组织生命力。