一、误区:核动力“高效”等于“适用”

许多人第一次听说“火车为什么不用核动力”时,往往会陷入直观联想:和航母能用核动力,为什么火车不行?这种误解源于对“能源密度”的片面认知。确实,1公斤-235释放的能量相当于2700吨标准煤,但能源密度高并不等于技术适配。普通人容易忽略三个关键点:核反应堆小型化难度、移动载具的特殊需求以及公共安全风险的可控性。例如,美国在1950年代曾尝试研发核动力飞机,最终因辐射屏蔽系统过重(超过机身总重量的30%)而放弃——这个案例清晰地表明,核动力系统的体积和重量在移动载具上存在天然局限。

二、技术:核反应堆难以“瘦身”

要让核动力驱动火车,首先需实现反应堆的小型化和轻量化。目前最成熟的船用核反应堆(如俄罗斯KLT-40S)重量仍超过1500吨,而一列货运火车的自重通常只有300-500吨。即便采用第四代高温气冷堆技术(如我国“石岛湾”核电站示范项目),其核心部件仍需要多层防护结构,导致系统复杂程度指数级上升。以日本新干线为例,其电力驱动系统的能量转换效率已达95%,而核动力系统需要额外增加热能→电能→机械能的三次转换,效率反而下降至不足40%。数据显示,若将现有高铁改为核动力,每列车的制造成本将飙升至30亿元人民币以上,是当前造价的15倍。

三、经济:运维成本高得离谱

核动力火车的全生命周期成本远超传统动力。法国核电站的运营经验显示,核设施的人员培训成本是火电厂的8倍,辐射监测设备需占总投资额的12%。若应用于铁路场景,还需增加轨道沿线辐射防护网、应急疏散设施等投入。以美国为例,其核动力航母“企业号”的退役拆解费用高达15亿美元,耗时10年——这仅是单艘军舰的处置成本。反观电气化铁路,我国“复兴号”动车组每公里的电费仅需40元,且电网维护成本由全社会分摊。国际能源署(IEA)数据表明,核能发电的平准化成本(LCOE)为70-100美元/兆瓦时,而铁路直接使用电网电力的成本仅为45-60美元/兆瓦时。

四、安全:移动的核风险更难控

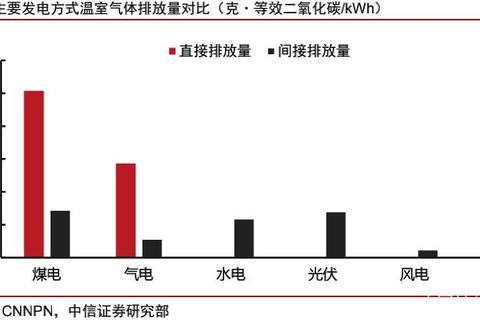

核动力载具的辐射防护是另一个致命难题。切尔诺贝利核事故的辐射污染范围超过3000平方公里,而火车作为陆地交通工具,其运行路线可能穿越城市中心。根据国际原子能机构(IAEA)标准,核设施周边需设置半径20公里的应急计划区——这意味着核动力火车一旦发生泄漏,整条铁路沿线都将成为高风险区域。更现实的问题是核废料处理:一列核动力火车每年产生的高放射性废物可达500公斤,远超现有处理能力。相比之下,德国氢能源列车“Coradia iLint”仅排放水蒸气,且加氢时间仅需15分钟,已在欧洲实现商业化运营。

五、答案:火车为何不选核动力

回到最初的问题“火车为什么不用核动力”,答案已清晰可见:技术适配性不足、经济效益为负、安全风险不可控。尽管核能具有能源密度优势,但现有技术无法在移动场景下平衡效率与安全。从全球实践来看,铁路行业正朝着“电网供电+电池储能”的方向发展。例如,我国“西电东送”工程已为高铁提供80%的清洁电力,而瑞士开发的蓄电式机车已实现800公里零排放运行。未来,随着可控核聚变技术的突破,固定式核电站或许能为铁路供电,但核动力直接上车的可能性仍然微乎其微。

核动力火车看似是科幻作品的完美设定,但在现实工程中却面临多重壁垒。与其追求“一劳永逸”的核能方案,不如聚焦现有技术的迭代升级。正如日本铁道专家山田隆夫所言:“交通工具的能源革命,核心是找到安全性与经济性的最大公约数”——而核动力,显然不在这个平衡点的覆盖范围内。